Gräbersuche-Online

Gräbersuche-Online

Georg Ebert

Geburtsdatum 25.06.1896

Geburtsort Bremen

Todes-/Vermisstendatum 05.05.1917

Todes-/Vermisstenort Chemin des Dames bei Laon

Dienstgrad Musketier

Für Georg Ebert konnte in den vorliegenden Unterlagen keine Grabmeldung ermittelt werden. Da der französische Gräberdienst jedoch in den 1920er Jahren Umbettungen aus den umliegenden Orten jeweils auf Sammelfriedhöfe durchführte, könnte er auf der vom Volksbund hergerichteten Kriegsgräberstätte in Cerny-en-Laonnois im Kameradengrab bestattet worden sein.

- Name und die persönlichen Daten von Georg Ebert sind auch im Gedenkbuch der Kriegsgräberstätte verzeichnet. Sie können gern einen Auszug bei uns bestellen.

- Bitte beachten Sie, dass auf einigen Friedhöfen nicht die aktuelle Version ausliegt, somit kann der Name Ihres Angehörigen darin evtl. noch nicht verzeichnet sein.

- Falls Georg Ebert mit Ihnen verwandt ist, und Sie von uns über Sachstandsänderungen informiert werden möchten, füllen Sie bitte das folgende Formular aus.

- Bitte prüfen Sie vorher an Hand Ihrer Unterlagen sorgfältig, ob es sich wirklich um Ihren Angehörigen handelt. Falls Sie nicht sicher sind, vermerken Sie dies im Textfeld des Formulares.

Kurzbiographie

Georg Ebert in Uniform, undatiert; bereitgestellt durch Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte

Georg Ebert wurde am 25. Juni 1896 als zweiter Sohn des SPD-Politikers und späteren Reichspräsidenten Friedrich Ebert und seiner Ehefrau, der Arbeiterin Louise Rump, in Bremen geboren. Er hatte drei Brüder und eine jüngere Schwester – Heinrich, Friedrich, Karl und Amalie. Über seine Jugend und das Familienleben ist wenig bekannt. Aus den Schilderungen seines Bruders Karl geht hervor, dass die Erziehung der Kinder streng war: „[I]m Hause der Eltern hieß es, bei aller Freiheit, vor allem Disziplin üben. […] Pünktlich zu Tisch, geordnetes und geregeltes Leben, absolutes Einhalten der höheren Orts aufgestellten Hausordnung.“ Die Kinder wurden den Werten des Handwerkermilieus, dem Friedrich Ebert entstammte, zu Fleiß, Ordnung und Disziplin erzogen.

Zwei Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde Georg Ebert im September 1916 zum Heeresdienst ausgehoben und als Musketier im Reserve-Infanterie-Regiment 205 eingesetzt. Bei einem Heimaturlaub im November 1916 klagte er über schweren Dienst. Wie seine Schwester Amalie Ebert in ihrem Tagebuch festhielt, wurde er daraufhin von seinem Vater „angeschnauzt“: „Ein Soldat, ein Mann, beklagt sich nicht. Damit wird es doch nicht besser.“ Ihr tat „[d]er arme Kerl […] leid.“

Beim Abschied von der Familie notierte sie: „Wenn man sich überlegt, daß der kleine Kerl hinaus soll in die weite Welt, in Nacht und Nebel, in Sturm und Wetter, wenn man daran denkt daß er hinaus soll in die furchtbare Schlacht, Menschen töten und selbst den grausigsten Mordinstrumenten ausgesetzt sein, dann könnte einem das Herz brechen. Ach, er hat uns so unendlich verzweifelt zugewinkt, es hat mir tief in die Seele geschnitten.“

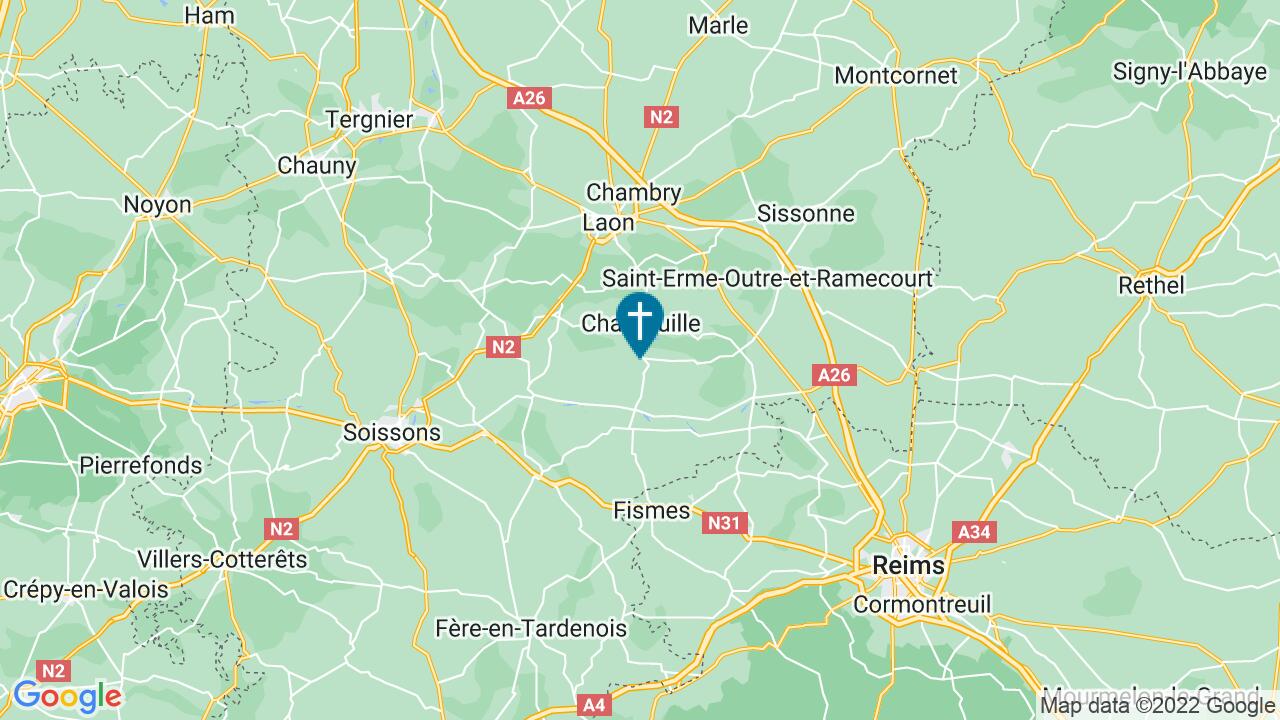

Zuletzt wurde Georg Ebert am Chemin des Dames bei Laon eingesetzt. Das Gebiet war während des Krieges stark umkämpft und zählt zu den sogenannten „Zone rouge“. Ebert wurde dort bei den Kämpfen am 5. Mai 1917 getötet. Sein Leichnam konnte später nicht identifiziert werden. Er ruht heute auf der Kriegsgräberstätte Cerny-en Laonnois unter den Unbekannten.

Zwei der vier Söhne der Familie überleben den Krieg nicht. Bereits am 14. Februar 1917 erlag Heinrich Ebert in einem Feldlazarett in Prilep seinen schweren Verwundungen. Heute ruht er auf der Kriegsgräberstätte Prilep in einem Einzelgrab.

Empfohlene Zitationsweise: Projekt "Kriegsbiographien", Georg Ebert, in: Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Gräbersuche Online, [Zugriff am].

Cerny-en-Laonnois, Frankreich

Hinweis für Friedhofsbesucher

Auf einigen Kriegsgräberstätten, die der Volksbund in Osteuropa errichtet hat, ist die Namenkennzeichnung teilweise noch nicht erfolgt! Daher bitten wir dringend darum, dass sich Angehörige vor einer geplanten Reise mit uns unter der E-Mail-Adresse service@volksbund.de oder der Telefon-Nummer +49(0)561-7009-0 in Verbindung setzen. So können wir auch gewährleisten, dass die jeweilige Kriegsgräberstätte zum geplanten Besuchstermin geöffnet ist.

Lesen Sie mehr über den Kriegsgräberdienst und über die Volksbund-Arbeit allgemein.